Un article du site Foi orthodoxe remarquablement intéressant, que nous soumettons à nos lecteurs:

Certains ont tendance en Occident à percevoir l’Orthodoxie comme une foi étrangère, grecque ou russe. Pourtant l’histoire de France commence avec l’Orthodoxie !

En effet l’Église indivise qui s’étendait avant le grand schisme de 1054 partout en Orient comme en Occident est l’Église Orthodoxe. Dès les premiers siècles de l’Église et avant l’avènement du royaume des Francs, la Gaule était déjà un haut lieu de l’Orthodoxie. En son sein naquirent et furent glorifiés des Saints essentiels à notre foi, comme Saint Irénée de Lyon (23 Août), grand évangélisateur qui rappela à l’évêque de Rome les limites de sa juridiction lors de la controverse de Pâques, Saint Jean Cassien (29 Février), grand père de la tradition monacale et hésychaste, ou Saint Vincent de Lérins (24 Mai) qui codifia la méthode qui nous permet de déterminer la vraie foi jusqu’à ce jour.

L’acte de naissance de la France en tant qu’État est bel et bien le baptême de Clovis (496). Qu’en est-il de ce baptême ? La source la plus importante de cette période de l’histoire des francs est sans doute Saint Grégoire de Tours (17 Novembre), il décrit le baptême ainsi :

« Le nouveau Constantin s’avance vers le baptistère, pour s’y faire guérir de la vieille lèpre qui le souillait, et laver dans une eau nouvelle les tâches hideuses de sa vie passée. … Le roi, ayant donc reconnu la toute-puissance de Dieu dans la Trinité, fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et oint du saint chrême avec le signe de la croix »

Ce baptême se déroula donc selon l’ancienne tradition Orthodoxe dans un baptistère. Notre premier roi fut immergé (sens premier du mot baptême) par trois fois dans l’eau, et non par simple aspersion comme pratiqué par l’Église Romaine moderne pour baptiser les adultes. A noter que l’aspersion est une pratique acceptable selon la didache (premier texte de discipline chrétienne), par mesure d’économie, uniquement dans des situations ou l’immersion n’est pas possible :

« Quant au baptême, baptisez ainsi : après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit dans de l’eau vive (courante).

Mais, si tu n’as pas d’eau vive, baptise dans une autre eau ; si tu ne peux pas (baptiser) dans l’eau froide, que ce soit dans l’eau chaude. Si tu n’as ni l’une ni l’autre (en quantité suffisante), verse trois fois de l’eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »

Il est aussi à noter que Clovis reçoit l’onction, c’est-à-dire la Chrismation, directement après son Baptême; les deux Sacrements sont prodigués selon la Tradition Orthodoxe lors d’une seule cérémonie, alors que de nos jours dans l’Eglise Romaine ces deux Sacrements sont séparés (parfois de plusieurs années) comme étant le Baptême et la Confirmation.

Clovis Ier est aussi selon Saint Grégoire de Tours comparé à Saint Constantin (21 Mai), grand Saint égal-aux-apôtres qui convertit l’empire romain de la même manière que Clovis converti son peuple Franc. Ce lien très fort marque l’union importante entre les rois Chrétiens et l’Église, unis par des alliances divines différentes mais imbriquées comme le furent le roi David (30 Décembre) et l’Israël biblique. Cette vision est encore présente dans l’Orthodoxie qui accepte parmi les Saints les empereurs et rois pieux qui ont porté la foi juste dans une symphonie avec l’Église. Cette position pourtant traditionnelle et biblique fut beaucoup critiquée par l’Église Romaine tardive qui créa sa propre théocratie dans laquelle l’évêque de Rome quitta son rôle purement spirituel, prit des pouvoirs politiques absolus et s’opposa au pouvoir politique d’autres rois. S’opposant ainsi frontalement à la parole du Christ, qui nous enseigne que le temporel et le spirituel ne peuvent faire un :

Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. (Luc 20:25)

Cette volonté de Clovis de devenir Chrétien fut pourtant chaudement reçue par les empereurs byzantins qui lui accordèrent à plusieurs reprises le titre hautement honorifique de consul romain. Clovis était en effet le premier des barbares à accepter la foi Orthodoxe de l’Eglise indivise, partagée par l’empire byzantin, plutôt que l’arianisme qui était très populaire parmi les tribus germaniques.

Le grand Clovis fut Orthodoxe non seulement par son baptême et sa foi, mais aussi par l’ecclésiologie qu’il mit rapidement en place. En 511 Clovis convoqua le Concile d’Orléans, dont le 4ème canon stipule que quiconque veux devenir clerc doit se soumettre à l’approbation du roi. Ainsi le roi exerce un contrôle limité mais bien réel sur l’Église de son pays. Cette vision est totalement cohérente avec l’idée d’autocéphalie de l’Église Orthodoxe dans les divers États mais bien contraire à l’absolutisme papal tardif.

L’Orthodoxie française s’est vue par la suite malmenée par l’influence grandissante des Carolingiens sur l’Occident. D’abord la donation de Pépin (754) installa une théocratie à Rome dans l’espoir d’influencer l’Église. Les efforts de Pépin le bref furent suivis par ceux de son fils Charlemagne qui, s’opposant au pape Orthodoxe Léon III, réunit le Concile d’Aix-La-Chapelle qui tenta de modifier le crédo en incluant la mention de la double procession du Saint Esprit par le Père et le Fils: le Filioque. C’est aussi par l’hérésie des briseurs d’images que Charlemagne s’illustra: pour briguer le titre impérial byzantin il s’opposa au pape au sujet de la crise iconoclaste. Rome accepta le 7ème concile oecuménique mais, selon Théodulphe d’Orléans les francs le refusèrent.

La période carolingienne marque donc une crise dans l’orthodoxie occidentale et met en place des éléments qui causeront par la suite le grand schisme de 1054. Les idées étrangères à la sainte Tradition comme le pouvoir absolu du pape de Rome et l’existence du purgatoire, le Filioque commencent à s’insinuer de plus en plus dans l’imaginaire des chrétiens en Occident.

L’étude de l’histoire de la foi française à partir de cet événement ne concerne plus l’orthodoxie dans son sens théologique, en effet la France a, à partir de ce moment et peut être malgré elle, suivi le patriarcat romain dans l’hérésie. Cependant, concernant l’organisation politique de l’Église en France et du rapport puissant entre la foi, le roi et le peuple, cela nous montre que la France n’a jamais abandonné l’idée d’autocéphalie, purement Orthodoxe et condamnée par la suite par la papauté. L’autocéphalie : l’idée, selon laquelle toutes les Eglises locales formant toutes le Corps du Christ sont égales en pouvoir et peuvent exercer leur autorité dans les cadres de leur frontières canoniques bien définies durant les Conciles Œcuméniques.

On peut le voir dans le développement des rapports entre Rome et la France suite à la chute de l’Empire Carolingien. Renforcé politiquement par le schisme romain, le pape Grégoire VII commença à s’arroger le pouvoir de destituer les empereurs, notamment en forçant l’empereur germanique Henri IV lors de la pénitence de Cannossa en 1077. La Francie occidentale qui deviendra la France fit quant à elle le choix de la centralisation grandissante et de l’unité autour du roi plutôt que du pape. Suivant la tradition établie par Clovis, le couronnement du roi est effectué par l’évêque de Reims qui est sujet du roi, ainsi la légitimité de nos rois ne fut pas donnée ou déniée au gré de l’humeur d’un pontife étranger mais bien glorifiée dans une reconnaissance de l’alliance entre le trône de France et de l’Église locale.

La période séparant le moyen-âge et la renaissance est une belle démonstration de la volonté française d’autocéphalie, et d’une foi s’opposant à l’hérésie du pouvoir papal absolu.

Durant cette période 16 rois capétiens furent excommuniés ou frappés d’interdit, certaines fois le royaume lui même subissait l’interdit ecclésiastique: le pape refusait alors que tout office soit dispensé dans le pays tout entier, condamnant ainsi le peuple français à souffrir de péchés sans pouvoir les remettre et damnant des âmes au nom seul de son pouvoir politique.

Le fameux Saint Louis, pourtant saint dans l’Église romaine refusa d’offrir l’exil au pape.

Le roi Philippe le Bel s’opposa directement à la bulle pontificale unam sanctam qui déclare qu’« Il est de nécessité de salut de croire que toute créature humaine est soumise au pontife romain : nous le déclarons, l’énonçons et le définissons. » en envoyant Guillaume de Nogaret capturer et tenter de soumettre le pontife en 1303.

Le Roi Charles VI ne démérita pas non plus face au pontife et ses à prétentions: d’après le témoignage du cardinal d’Ailly devant l’assemblée du clergé français en 1406, le message du roi Charles VI au pape était conçu en termes très durs et très peu ménagés : « qu’il se révosquast (abdique) ou qu’il le ferait ardre (brûler) »

La France n’était pas seule à s’opposer à la tyrannie du pape, le protestantisme et l’anglicanisme, bien qu’hérétiques du point de vue Orthodoxe, furent utilisés par les monarques allemands et anglais comme un moyen de défendre leur autonomie politique.

La méthode française consistant à affirmer la souveraineté de la nation et du roi est à cette époque le Gallicanisme: une doctrine religieuse qui définit le roi comme lieutenant de Dieu, là où le pontife n’est que son vicaire. Cette méthode s’oppose donc à la suprématie pontificale sans pour autant briser la communion avec l’évêque de Rome.

Cette vision s’exprima tout particulièrement dans la figure de Louis XIV, le Roi Soleil.

Ce ne fut qu’en 1870 suite au concile de Vatican I que le gallicanisme fut officiellement condamné comme une hérésie.

Ce fut donc le pape Pie IX qui réalisa en un coup de plume le rêve le plus fou des révolutionnaires : décapiter rétroactivement tous les rois de France, détruire la légitimité du royaume millénaire et son histoire chrétienne; histoire Orthodoxe puis gallicane, maintenant hérétique….

Le Concile et la crise gallicane qui l’a précédé créèrent un tollé dans le monde catholique, entraînant de nombreux fidèles et clercs vers le vieux-catholicisme, et certains autres vers la foi apostolique première : comme L’Abbé Wladimir Guéttée qui deviendra Orthodoxe.

La théologie du concile affirme également qu’une soumission absolue à de nombreuses déclarations pontificales est maintenant exigée des fidèles sous peine de perdre le salut :

« Les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans le monde entier. […] Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne peut s’écarter sans danger pour sa foi et son salut. »

(Constitution Dogmatique Pastor Aeternus 1870 concile Vatican I)

Après des centaines d’années de confrontation entre le peuple français et les autorités pontificales durant lesquelles la foi et la ferveur furent les premières victimes, cette déclaration absolutiste et hostile hâta le gouvernement français à prononcer la séparation totale de l’Église et de l’État en 1905.

Qu’en est-il alors de l’expression consacrée « la France fille aînée de l’Église »?

Elle est en fait très tardive. Sa première utilisation date de 1836 par Frédéric Ozanam, un universitaire et activiste jugé par les historiens comme proto-socialiste et précurseur des mouvements catholiques laïcs. Il prend aussi position pour une Église dont les chefs seraient plus des pasteurs que des princes temporels. Tout ceci à l’époque où le pape cherche à affirmer sa légitimité souveraine sur les états pontificaux.

Il en est de même pour l’idole nationaliste qu’est Jeanne d’Arc. Condamnée par le clergé de Paris et laissée dans l’indifférence générale pendant des siècles, jusqu’à ce que les communistes de Maurice Thorez commencent à l’utiliser comme icône anti-cléricale et féministe. Sa canonisation ne fût déclarée qu’en 1920 pour satisfaire certaines branches réactionnaires et pour artificiellement pousser l’icône communiste vers une autre forme d’instrumentalisation.

De nos jours la papauté ne cherche plus à s’attaquer violemment aux nations comme dans le passé mais elle reste néanmoins leur ennemie en cherchant à les dissoudre par la promotion de la vision globaliste.

En synthèse, la France éternelle commence son histoire dans la plus pure Orthodoxie, et qu’elle fut malgré-elle poussée dans les erreurs du patriarcat romain tardif, son organisation reste tout de même marquée par l’Orthodoxie. Cette vision très française de l’indépendance de la nation dans la foi a toujours été embrassée, et glorifiée par la suite de son histoire lorsque des mouvements comme ceux de l’Abbée Guéttée, qui continuent jusque nos jours, ont embrassé la foi originelle. Elle fut malmenée puis abandonnée par Rome pour finir poussée dans l’athéisme et au plus loin du Christ.

Bien que l’Orthodoxie française contemporaine soit introduite en majorité par des diasporas, elle a une réelle légitimité réelle sur ce territoire qui fût consacré par le baptême Orthodoxe de Clovis.

Il est du devoir des Orthodoxes français de faire revivre le culte des saints locaux et oubliés ainsi que d’aider nos frères orientaux comme occidentaux à se rapprocher de notre spiritualité ancestrale.

Enfin la survie d’une France Chrétienne passe par l’Orthodoxie, par une Chrétienté forte et traditionnelle, indépendante des flux et des reflux de l’étranger grâce à une autocéphalie nationale en communion avec l’Orthodoxie mondiale.

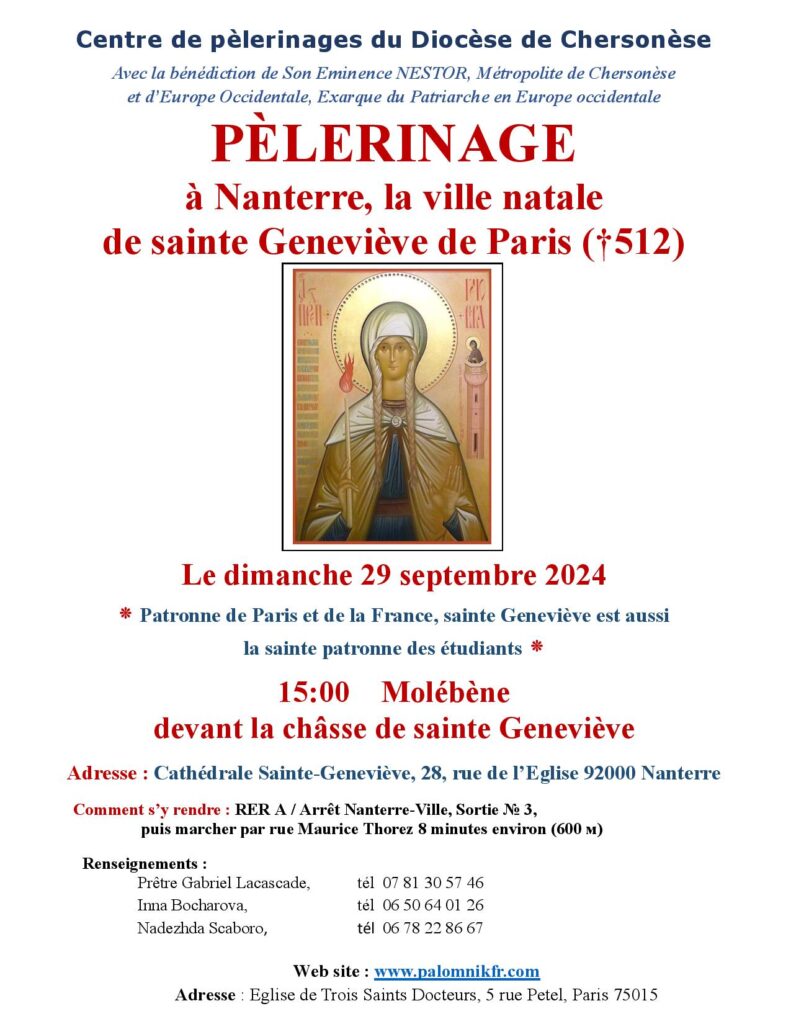

Saint patrons Orthodoxe de France : Saint Michel, Saint Denis, Sainte Geneviève, Saint Rémi, Sainte Clotilde, Sainte Odile. Priez pour vos enfants et pour l’avenir de notre pays.

Seigneur Jésus Christ aie pitié de nous, pécheurs.